逾160家新三板企業終止做市,僅73家同期“補缺”

三板市場

三板成指:1233.46

漲跌幅0.45%,成交額6.24億;總掛牌數11287,總成交983家

三板做市:1067.54

漲跌幅0.08%,成交額2.11億;做市掛牌數1559,做市成交560家

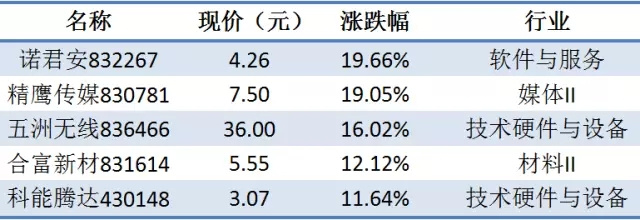

做市轉讓漲幅前五:

交易額前五:

三板新訊

1要聞集錦

News

逾160家新三板企業終止做市,僅73家同期“補缺”

新三板謀求轉板企業激增,成IPO最大后備軍

新三板走到十字路口,投資者何去何從

再創新低,IPO通過率已降至73.15%

上半年累計質押1431筆,累計質押股份585.5億股

逾160家新三板企業終止做市,僅73家同期“補缺”

連月來,新三板做市指數持續下跌,不斷創下階段性最低點位。4月10日以來,已跌去8%。當做市指數低迷時,做市商制度也正面臨最大的挑戰——新增做市企業大幅減少、做市轉協議大幅增多。無疑,2017年新三板企業對做市轉讓熱情持續下降。據記者統計,截至6月7日,2017年內已有160家企業“做市轉協議”,而新增做市企業僅73家,兩者疊加后,2017年做市轉讓掛牌企業數目首現負增長。不過,有機構表示仍青睞投資新三板做市企業。

做市企業首現負增長

有人辭官歸故里, 有人星夜趕科場。同是新三板公司,對股票轉讓方式卻有不同追求。6月6日,樸道水匯(835747.OC)公告,公司股票轉讓方式將自2017年6月8日起由做市轉讓方式變更為協議轉讓方式。而同日,威星電子(839655.OC)做出了相反的選擇,公司公告,公司股票將自2017年6月8日起以做市轉讓方式進行轉讓。不過,總體來看,2017年新三板企業對做市轉讓熱情持續下降。

東財Chioce數據顯示,截至6月7日,今年以來已有160家新三板企業“做市轉協議”。而今年以來新增的做市企業僅73家。也即是說,做市企業今年出現了歷史性的下降。今年轉做市企業數量逼近史上最低,東財Chioce數據顯示,2017年1-5月,轉做市企業各月分別為:17家、26家、7家、7家、13家,月均13.6家。與之相對,2016 年每月平均有41.1 家企業發布轉做市轉讓公告。比起去年,今年轉做市企業數量月均下降67%。而且今年轉做市企業逐月下降的趨勢明顯,3月、4月更是降到了個位數。而且與此同時,今年“做市轉協議”卻創出歷史新高,今年未過一半,已有160家企業轉協議,而2016年全年公告“做市轉協議”的企業僅為104家。今年至今“做市轉協議” 數量已遠超去年全年。

事實上,2017年做市轉讓掛牌企業數目首現負增長。截至2017年6月7日,新三板做市轉讓掛牌企業共有1562家,今年較去年做市企業減少了92家。而做市轉讓掛牌企業占比也在逐步降低。截至2017年6月7日,做市轉讓掛牌企業占比為13.87%,較2016年初已減少9%。簡單地來說,可將企業轉做市意愿的變化分為4個階段:第一階段為做市觀望期, 2014年8月至2015年2月,做市商制度剛推出不久,企業月均轉做市企業數量僅為24家;第二階段為企業轉做市熱潮, 2015年3月至2016年3月,月均轉做市企業數量為83家,全年共有1079家轉做市,占比達到 67.52%;第三階段為做市低迷期, 2016年4月至2016年12月,月均轉做市企業數量為40家,轉做市企業數量逐月下降。第四階段為逃離做市期,從2017年1月至今,2017年后做市轉讓掛牌企業數目首現負增長,做市轉協議的企業大量增加,而其間月均轉做市企業數量僅為14家。有業內人士認為,第四階段做市轉讓企業數目負增長的情況或許還將延續。

機構仍青睞做市交易

更不樂觀的是,新三板做市指數近來也在持續下跌。從4月10日到6月7日,新三板做市指數經歷了罕見的下跌,不到兩個月從1159.95下跌至1065.57,跌幅8.14%。三板做市持續回落,不斷創下階段性最低點位。6月7日截至收盤,三板做市指數報1065.57 點,漲0.02%,成交總額4.44億元。不過,此前一天,做市指數報1065.02點,為2015年峰值以來最低點位。

做市板塊的低迷,讓企業轉做市意愿大幅下降。有業內人士指出,協議轉讓股價以前往往大起大落。但在報價新規出爐之后,協議轉讓股票最高漲100%,最多跌50%。而做市股票,流動性低迷情況下,可能跌幅超過50%。6月7日,廣證恒生總經理袁季向21世紀經濟報道記者表示,“做市轉協議”今年大量出現,有兩個因素:一是目前整個市場的活躍度不足,而且調整周期比較長,對于企業來說,現在做市的價格實現功能反映得相對有限,尤其是對一些不是特別優秀、或沒有特質的企業來說,定價功能不突出。二是一些在謀求IPO發展的企業,它們在實現做市之后,整個股東的構成相對來說可能會更復雜。

對此,袁季認為,新三板企業選擇變更其轉讓方式為協議轉讓,主要是考慮到協議轉讓較之做市轉讓能更好地把握公司的股權架構進行。實際操作中,企業能借此避免包括并購重組活動中涉及的股東人數過多問題、IPO 轉板審核過程中的三類股東問題以及滿足企業大額股份轉讓的需求等。袁季進一步表示,“如果整個市場的狀況沒有大的改變,包括對三類股東問題的擔憂依然延續的情況下,不排除新三板企業還會做出類似(注:做市轉協議)的選擇。”不過,做市轉讓方式仍受到機構歡迎,一位基金公司負責人向21世紀經濟報道記者表示,在新三板交易上,“我們愿意通過做市方式交易,因為有做市交易的股票的交易量肯定比協議交易的股票高,其實對機構來說,我更傾向做市交易的股票。”

2新三板謀求轉板企業激增,成IPO最大后備軍

上周五證監會核準8家企業IPO,同時四大證券報集體發聲力挺IPO常規化。新股發行節奏放緩的預期被打破,受此影響,處于觀望中的新三板企業或將更積極地運作轉板策略,成為IPO最大后備軍。不過,業內人士認為,新三板企業不一定非要在轉板的過程中去“擠破頭”IPO,相反,在新三板相關政策和制度建設好以后,市場發展前景十分巨大。

新三板謀求轉板企業激增

新三板已成為IPO最大的后備軍。據Choice數據統計,從2015年至今,新三板共有485家企業宣布啟動IPO進程,僅今年上半年就有182家企業啟動IPO,而2016年有256家,2015年有47家。2017年前5個月,宣布擬IPO的新三板企業月均達到36家,遠超去年的月均21家,而且剛剛過去的5月份有多達43家新三板企業宣布擬IPO。

另據廣證恒生發布的研報數據,上周新三板市場總成交量為9.85億股,環比上升54.99%;總成交金額為48.66億元,環比上升41.53%。其中,做市“周成交金額”為19.3億元,環比上升41.53%;協議“周成交金額”為29.36億元,環比上升32.02%。據統計,截至今年6月9日,新三板采取做市轉讓方式的企業共1559家,上周新增4家做市企業。

同資質企業創業板估值更高

“相同資質的企業在創業板的估值是新三板的逾3倍,新三板企業市值被嚴重低估是這些企業想IPO上市的主因。”新鼎資本董事長張馳表示,A股和新三板作為我國最大的股權交易市場,估值的雙軌制是不正常的,隨著市場的成熟,“新三板估值與創業板估值未來必將被拉平。”

東莞證券分析師潘紹昌則表示,新三板企業轉板持續升溫,但轉板難度卻在加大。“別看IPO發行提速已成常態,不過發行審核也明顯趨嚴。”他指出,對謀求轉板的新三板企業而言,業績表現和經營狀況兩方面是較大難點。

政策落實利好新三板流動性

新三板市場的流動性不足,則是另一個被廣為垢病的問題。對此,張馳認為,新三板流動性不好,主要是資金進不去。“此前15類資金管理機構,主要以私募這一類資金在投資新三板。”他說,不過隨著去年8月份出了新三板的“募資新規”之后——主要規定定期募集資金必須說明使用用途,并且必須放在由銀行、保險、券商三方監管賬戶里進行合規使用,大大改變了新三板領域從前的融資亂像。

有了制度的治理,大資金才敢進入。據張馳介紹,今年2月,山東省社保資金進入新三板,成為首個社保資金準許進入新三板的省份;今年3月,浦發銀行斥資10億直投新三板企業神州優車;今年5月,人壽保險以更豪華手筆——擲出24億元投資神州優車。

張馳認為,新三板企業不一定非要“擠破頭”去轉板,“事實上,新三板市場有一些優勢是A股所不具備的,比如,新三板市場以更成熟的機構資金為主(占90%),而A股是以散戶資金為主(占85%)。此外,新三板企業去年10月就推出了退市制度,而A股市場這方面則表現遲緩。”張馳說,近幾年正是進行股權投資的黃金時期,管理部門希望未來股權投資和債券投資的比例由現在的1:9提升到5:5,“從這些方面來講,新三板企業發展未來將有很大空間。”

3新三板走到十字路口,投資者何去何從

2015年前4個月,新三板市場行情火爆,很多新三板基金扎堆成立。一時間,新三板基金便成為不少人茶余飯后的熱議話題。“未來十年是中國股權投資的最好時代”,在這種美好期待的憧憬下,無法直接參與一級市場的個人投資者,順勢跟風涌入,以期借新三板基金分得一杯羹,A君、B君、C君便是其中的一員。

A君當時買入的是一只成立于2015年4月的基金子公司資管計劃產品,產品規模不到5000萬元,主要參與新三板掛牌企業的定增項目。“這只產品的投資標的資質還不錯,2016年順利進入創新層,股價表現也一直高于定增價。”借著去年底新三板的一波行情,該產品提前結束,1年半的時間,給A君帶來12%的收益。

B君則沒有那么幸運,她買入的是一只基金專戶產品,產品期限為“2+1”,但兩年的時間過去后,產品凈值已跌到0.6元,由于標的資產短期內無法順利變現,公司選擇先將部分可分配現金按比例分配給持有人,目前B君已收到10%左右的本金。“公司現在的處理方案是分批退出,手上有多少錢就先退還持有人多少,公司還是希望能夠以不低于成本價的價格實現退出,不想單純為了退出讓客戶虧損太多。”

B君表示,因為基礎市場行情確實欠佳,持有人整體比較理性,“像新三板基金等有鎖定期,一般都會在合同里約定一個寬限期,比如2+1的期限模式。在正常情況下,兩年就可以退出,但如果因為市場環境等因素導致無法退出,便可以延長一年。因此,目前還是在約定的時間范圍內。

C君買的新三板產品將于明年到期,他表示,產品到期后,會考慮同意展期,“畢竟還在虧損,如果產品終止,就完全沒有機會了。”由于很多投資人還是愿意以時間換空間,寧愿等也不愿意兌現虧損,產品到期后清倉大甩賣的情況并不多見。

“在2015年,不管是機構管理人還是客戶,都選擇了在比較高的位置進入新三板市場。目前的困局很難解決,我們還是和客戶達成共識,盡量不要去贖回。管理人也不收管理費,繼續拿著往前走,看看市場會不會有變化,新三板政策是否會有變化。” 某券商資管新三板投資人表示。

對于可能IPO的投資標的,該人士表示,由于新三板的掛牌審核較為寬松,弄虛作假、業績變臉等問題也較多,原有的財務報表可能經不起IPO審核,如果以后一旦爆出巨額虧損,不管是基金管理人還是客戶,都有可能通過法律手段維權,盡管目前還沒看到這種情況,但后續可能會有因為虛假問題起訴會計師事務所或者輔導券商的情況。

此外,該人士表示,現在新三板新發產品比較少,也很少有投資者再去認購新三板基金。“目前我們也沒有新產品發行計劃,現在市場的策略已經發生改變,大家都在往前端的環節做,資金涌入過多,價格就上去了,利潤空間變得很小。”

“我們旗下現在有將近十只新三板基金,主要是當時參與一些公司定增進入的,這兩個月基本都在協調展期運作。據我了解,被迫展期是無奈之選。”浙江一位第三方銷售機構的負責人表示,他們參與的項目中,就有當年新三板明星企業的定增項目,兩年過后,這家企業的估值一落千丈,受金融機構不能在新三板融資的影響,這家企業也無法進入創新層。

“購買新三板基金的持有者都想著退出,但即便延期,大概率都是認賠出局。”一位持有人表示。目前比較好的方法就是新三板公司轉版或者被并購進入主板公司,但這些同樣需要按照大股東減持新規來管理。以目前的節奏,想要收回投資,時間非常長。

不過,在不少專業人士眼里,危中有機,在當前新三板正值魚龍混雜泥沙俱下之際,正是靜心布局的好時機。

南山投資創始合伙人周運南表示,投資新三板是一個比投資主板要求更高的技術活,如果投資人不是新三板的合格投資者,又想投資新三板,認購新三板基金是一個較好的途徑,但選擇基金產品時要注意:一是選擇長期投資新三板的管理機構和基金經理名下的產品;二是選擇品牌和歷史經驗較好的管理機構和基金經理;三是投資者盡量要選擇自己熟悉的領域內項目。

中閱資本總經理孫建波表示,認購新三板基金,核心是對團隊投資理念的選擇。但凡基于制度套利的思維,都很難獲得可靠的收益。

新鼎榮盛資本董事長、總經理張馳則表示,不同新三板產品差異性很大,投資者認購時更應該考慮歷史業績、團隊情況、投資策略、投資領域和項目等,進行綜合判斷,投資機構認購新三板基金產品更多看中團隊。

4再創新低,IPO通過率已降至73.15%

截至6月7日,今年已有29家企業IPO被否 近七成涉嫌粉飾業績,去年IPO通過率超90%中國證監會正在避免IPO“蘿卜快了不洗泥”,IPO通過率已降至73.15%,而去年這一數據則達92.5%。

6月9日,證監會公布了今年IPO審查情況,截至到5月19日,今年共審結IPO企業257家,其中,已核準的IPO企業188家;未通過發審會(被否決)的IPO企業24家;終止審查(申請撤回)的IPO企業45家。IPO審結通過率約為73.15%,。證監會同時公布,1-4月終止審查IPO企業35家,未通過發審會IPO企業18家。35家終止審查IPO企業中有62.86%存在經營狀況或財務狀況異常;18家未通過審核的企業中有33.33%在內控制度的有效性及會計基礎的規范性上存疑。

而記者根據證監會官網信息進行粗略統計,截至6月7日,今年以來已經有29家公司IPO被監管層否決,超越2016年全年監管層投出“否決票”的總數。據統計,去年全年有18家企業的IPO被否。這一數據未包括發審會審核前即已遭淘汰的企業,也未包括“主動撤回”IPO申請的企業。

記者統計的截至6月7日的被否的29家企業中,44.8%被提及“內控制度的有效性”問題,68.96%被提及財務或會計方面的問題,這背后涉嫌粉飾業績問題。同時,20.68%的企業被提及業績波動或盈利持續性問題。

審核數量已超去年全年,通過率創新低

據新京報記者統計,今年以來,截至6月7日約有280家IPO被審結。這意味著不到半年,IPO審核的企業數量超過2016年全年。不過,IPO審核通過率已明顯降低,證監會也不斷釋放強監管信號。

東方財富choice數據顯示,2016年發審委共審核了267家擬IPO企業,有247家企業通過審核,通過率92.5%,有20家企業未通過或取消審核。今年1月,證監會公開強調,2017年將繼續開展IPO企業現場檢查工作,防止帶病申報,嚴把資本市場入門關,對IPO中的違法違規行為發現一起查處一起。證監會強硬的監管態度背后,是2016年以來頻發的IPO“黑天鵝”事件。正如劉士余所說,“差的公司在市場上吸血”。

證監會公布的2016年證監稽查20大典型違法案例中,遼寧振隆特產2013年至2015年向證監會申報的四份招股說明書存在虛假記載、欣泰電氣 報送包含虛假財務報告的發行申請材料,騙取發行核準。最終兩家公司均受到嚴懲。

從2017年2月證監會公布的現場檢查情況來看,圣元環保存在未披露關聯方資金往來、部分貸款發放至實際控制人個人賬戶、大額現金支付等問題;上海基美文化傳媒股份有限公司存在銷售收入確認與實際情況存在不一致、財務人員兼職關聯方財務工作、未披露部分關聯方關系、銷售傭金實際情況與披露信息不符等問題。

七成被否企業被通報財會問題,涉嫌粉飾業績

在今年被否的29家公司中,創業板被否公司數量居多。從這些公司此前擬上市的板塊來看,擬主板上市企業為11家,占比38%;擬創業板上市企業18家,占比62%。

具體到個案的情況,“財務和會計方面的問題”、“內控制度”、“業績下滑、波動”、“關聯交易”、“持續盈利能力”是導致IPO遭否的幾大因素。在上述29家公司中的審核結果公告中,財務會計方面問題涉及20家企業,占比68.9%,這是導致擬上市公司遭到否決的“禍首”。“內控制度”存在疑問,前后被發審委提及13次,居第二。

根據證監會的通報,1-4月未通過發審會的18家IPO企業中,有6家內控制度的有效性及會計基礎的規范性存疑,占比33.33%;5家企業經營狀況或財務狀況異常,占比27.78%。這意味著:財會問題和內控制度有效性是眾多企業被否的主因。而持續盈利能力問題被提及5次,占比17.24%。而根據證監會對1到4月18家被否企業原因通報,3家企業持續盈利能力存疑,占比16.67%。

據證監會通報,下一步,證監會將進一步強化發行監管,嚴格審核,在嚴防企業造假的同時,嚴密關注企業通過短期縮減人員、降低工資、減少費用、放寬信用政策促進銷售等方式粉飾業績的情況。

45家企業撤回申請,六成經營或財務異常

面對自身的“帶病申報”,也有不少企業選擇自動撤回IPO申請。據證監會通報,1-4月撤回申請的35家IPO企業中,有22家企業存在經營狀況或財務狀況異常,占比62.86%;有5家企業存在會計核算的規范性存疑問題,占比14.28%;4家企業業績下滑,占比11.43%;4家企業股權或戰略調整,占比11.43%。

其中,勇猛機械在2016年經營業績大幅下滑,營業利潤為負;深圳廣寧股份報告期內收入、利潤、毛利率均呈下滑趨勢。虎撲體育也因應收賬款余額較高、周轉率下降,業績波動較大且經營活動現金流量凈額和凈利潤的差異較大等情況,最終終止審查。

經營狀況或財務狀況異常不單指業績下滑,有報道稱,除了業績大幅下滑之外,財務指標好于同行也是企業撤回申請的一大原因。比如科惠醫療器械。

IPO被否“坑”了誰?

遭到否決的IPO公司自然可以“卷土重來”,但對于希望快進快出的投資人來說,則意味著資金的暫時套牢。對他們來說,IPO退出仍然是投資人原始投資增值最優途徑,有時甚至增值上百倍。

在此次被否的公司中,多數擬上市公司都有引入外部資本。盡管多數公司此前在市場“名不見經傳”,但它們背后的投資人有些來頭不小,所投企業IPO被否,這些背后“大佬”們也只能暫時接受現實。

以廣東百合醫療科技股份有限公司為例,其工商資料顯示,除控股股東黃凱和幾位自然人股東外,來自IDG資本的北京和諧成長投資中心(有限合伙)作為持股13%的主要股東名列第三大股東之位,這家有限合伙企業的背后,則站著多家“公家”股東。

百合醫療融資信息顯示,IDG資本和“同創偉業”在2013年3月即已進入百合醫療,后經過2014年10月公司首次申請IPO,直至“拖延”到今年再次沖擊IPO被否,投資方已經“苦守”4年多了。

再例如此次被否的上海思華科技股份有限公司,該公司股東名單的24名股東中有7位自然人,其余17名股東均為機構,其中,國內知名PE常春藤資本旗下的幾家公司占去多個席位。這家PE曾參與投資,其投資案例包括來伊份 、華數傳媒 等。

5上半年累計質押1431筆,累計質押股份585.5億股

《21世紀經濟報道》稱,截至6月7日,發布定增預案的新三板企業共有1223家,占全部掛牌企業的10.86%。新三板企業共計發生了1431筆股權質押,累計質押股份585.5億股。東北證券付立春認為,去年下半年開始的質押潮已經開始回落。與去年同期相比大抵相當。

東方財富Choice數據顯示,今年以來,力諾特玻(833017.OC)、怡麗科姆(834440.OC)、中創互動(870069.OC)、海航期貨(834104.OC)大股東均進行了100%的股權質押,占總股本的比例均超過了80%。截至目前,質押比例在50%-80%的新三板企業有96家。今年以來,三板做市指數下跌4.18%,三板成指下跌2.24%。一些新三板企業已經達到了平倉線。根據Choice統計,寧新新材、源森油茶、瑞陽科技等63筆質押已達到平倉線。宏日股份、星源農牧、長江綠海、中科國信等16筆已經達到了預警線和平倉線區間。不過,從整體上來說,新三板股權質押風險仍可控。

- 上一篇:2017年A股公司并購新三板公司的案例數已達50余例 2017/6/19

- 下一篇:今年以來新三板共募集539億,較去年少77億 2017/6/12